市長コラム「雑記帳」

伊藤市長のコラム「雑記帳」は、市報こまがねに毎月掲載しています。

令和8年1月号

風にそよぐススキ

片側3車線の大通りが交わる交差点に面して、その建物はあった。午前7時半。多くの車やバスが行き交い、通勤・通学の人々は足を早める。しかし、中へ入ると静寂に包まれていた。

友好都市・台湾台中市を11月、訪ねた。帰途、台北市での朝、ホテル近くの行天宮に足を運んだ。三国志の英雄・関羽を祀り、鮮やかな赤が印象的だ。

廟色に囲まれた広場は礼拝したり、いすに座り経典を読んだりする人たちで満ちていた。しかし、大声や手を打つ音は聞こえない。黙々とひざまずいては立ち上がる祈りが繰り返される。

主君・劉備を裏切らず信義を守った関羽はビジネスの神となった。行天宮は賽銭箱がなく、独特の服装の職員もボランティアだという。寓話のような世界ではある。現実は厳しい。だからこそ人は祈る。海を越えても同じ思いが、そこにはあった。

令和7年12月号

晩秋を彩る花壇の花々

令和7年11月号

一帯を彩るソバの花

デジタル化は、さまざまな分野で膨大なアーカイブを身近にした。映画や音楽、小説などがアプリやサブスクで簡単に見つかる。古今東西の名作を、自宅で鑑賞できる時代になった。

マンガも同様だ。「天才 柳沢教授の生活」は30年ぶりだろうか。恋愛やアクションはなく、60代と思しき男性の生真面目でマイペースな日常を描く。

当時、同じ雑誌に掲載されていた、政治的主張に満ちた「沈黙の艦隊」や、人間の欲望がぎらつく「ナニワ金融道」と比べると、地味でドラマ性に欠ける。30歳前後だった私には、そう感じられた。

再会した教授と私は同世代になっていた。老人ホームに先輩教授を訪ねたり、バスで見知らぬ老人と会話したり。劇的要素はなくとも、深い人間理解が伝わる。見過ごしていた魅力を味わう機会を得られるなら、年齢を重ねることも悪くはない。

令和7年10月号

夏を彩るジニア

年々、厳しさを増す猛暑は、季節の変わり目を曖昧にしつつある。冬が終わったと思っているうちに気温は一気に上昇。春との境が分からないうちに、気が付くと夏を迎えている。

福岡市で暮らしていた頃、夏の主役はクマゼミだった。なじみがなかっただけに、初めて聞いた時は強烈さに驚いた。天から際限なく降り注ぐ響きと、小さな虫はすぐに結びつかなかった。

日が昇るにつれ勢いを増し、周囲の空気も暑くなった。風のない時は湿気とともに体にまとわりつき、歩みを重くさせた。あの大音量は、九州での思い出とつながっている。

そのクマゼミが北上しているという。山梨、神奈川などで発見され、東北や北陸にも進出したという。温暖化に加え樹木移植も原因とされる。魅力は季節、地域ごとに異なるもの。大音量に驚き跳ね起きる。駒ヶ根市にそんな朝はそぐわないと思う。

令和7年9月号

凛と咲くムクゲ

甲子園球場の土を一度だけ踏んだことがある。和歌山県での記者時代、センバツ出場校の担当になった時だ。大会前に各校に与えられた甲子園練習の取材で、グラウンドに降りる機会があった。

部員は16人。公立高の選手たちは初体験の「聖地」に舞い上がった。私も内野へ入る勇気はなく、ファウルグラウンドを歩いた。それだけでも、土とは思えないふんわりとした感触に驚いた。

1週間後、初戦で敗れて彼らの甲子園は終わった。紙面には、試合を伝える記事と選手に贈る詩が掲載された。それが私にとって、高校野球の最後の原稿だった。

40年近く経ち、日本人が大リーグでMVPを獲る時代になった。ビジネスとしても桁外れの規模に成長した。ただ、あの頃、小さなチームと見上げた空はあせることなくある。

令和7年8月号

夏の光をまとうカリブラコア

「暗闇にいくつもの光が輝いて。怖かったって」。夏になると思い出す祖母の話がある。召集され国内の配属先で空襲にあった祖父から聞いたという。ただ、それ以上は聞かずに終わってしまった。

大学生の頃、祖父は亡くなり、祖母も鬼籍に入って久しい。家族に戦争の体験者は既にいない。どこで祖父が空襲にあったのか、どんな思いで祖母が聞いていたのか。探るすべは消えてしまった。

思い返せば、暮らしていた高遠の家には、戦死した祖父の弟の写真が飾られていた。自身も軍服を着た時代は確かにあった。日本を巻き込んだ大きな渦は、穏やかな山里も例外なく飲み込んだのだ。

第二次大戦が終わって80年。世界に目を転じれば紛争は絶えない。絡み合う関係を読み解く努力を続けること。あわせて足元を見つめ直すこと。重い課題をあらためて思う。

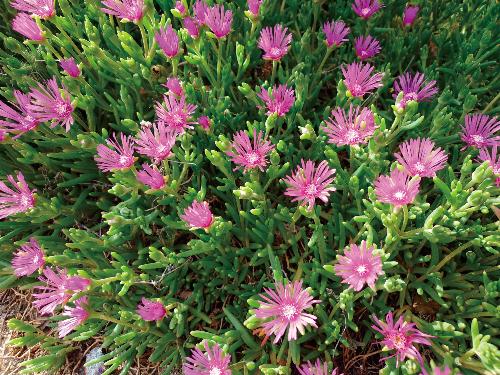

令和7年7月号

太陽に照らされるマツバギク

「見よう見まね」という言葉がある。他人のしぐさを見るうち、自分もできるようになる。今冬、薪ストーブの焚き付けを作ろうと、久しぶりになたを握った。端材に少し刃を入れ挟む。そのまま一緒に何回か振り下ろす。なたの重みも加わり楽に安全に割ることができる。

なたを使ったのはいつ以来だったか、記憶にない。なのに、自然と体が動いた。思いあたったのは、高遠で暮らしていた祖父だ。風呂などに欠かせない焚き付けを作る姿を見ていたことがあった。

仕事や家庭、地域。それぞれの場で伝わる技術がある。盗んで覚えろと言われた昭和は遠く、丁寧にやり方を伝えることが当然とされる。それでも、言葉で表現できない 「暗黙知」と言われる領域は残る。 重ねた工夫や知恵。突き詰めた末に、にじみ出る味があるからこそ、さまざまな分野にプロは存在している。

令和7年6月号

色とりどりに咲き誇る花桃

令和7年5月号

早春の吉瀬ダム

4月、都心のビジネス街を歩くと、新入社員のグループが目に入る。不思議なことに、同じスーツ姿の人たちといても、それと分かる。もちろん若さもある。ただ、浮いて見えるのは「こなれ感」の違いかもしれない。

冠婚葬祭など場面ごとにドレスコードがある。カジュアル化が進むビジネス現場も、取引先への配慮や仲間意識の共有などを背景に、なお、ふさわしい服装はある。ファッションとは違った意味合いがあるからだろう。

だから、自然な着こなしができるまでには、年期がものをいう。スーツや制服、作業服。業界によって異なるが、培ってきた経験が、その姿からにじみ出る。

もう一つ不思議なことに、夏頃には新入社員とは分からなくなる。経験を積み、社会人になりつつある証しなのだろう。ただ、全て、こなれてしまうことは惜しい気がする。

令和7年4月号

馬見塚公園の太鼓橋

インターネットはさまざまな変革をもたらした。音楽も例外ではない。定期購入できるサブスクを利用すれば、いつでも好みの作品を聞ける。しかも、選択肢はほぼ無限だ。

1980年代のポップスと検索すれば、当時のヒット曲が次々と流れる。マニアックなアーティストや作品も、たいてい出てくる。こんな例えが分かる人は少なくなったが、ジュークボックスを際限なく連ねたようだ。

ただ物事には裏表がつきもの。私にとって残念な点が2つある。一つは好みの曲ばかり集まり幅が広がらないこと。青春時代の音楽に浸っていると、最新ヒットを知らないおじさんになってしまう。

もう一つは忘れていたはずの記憶がよみがえること。時にざらざらした手で触れられたような思いも。一瞬で光景を見せるのは音楽の力。技術の進歩はほろ苦さも連れてくる。

令和7年3月号

丸塚公園の丸太階段

令和7年2月号

結氷した大沼湖

「今日できることは明日へ延ばして」。高校生の頃、こんなあいさつで始まるラジオの深夜放送があった。人気作家の番組だったが、明日のテストに備える身としては、悠長な話だとしか思えなかった。

記者になると締め切りに追われた。朝刊は午前2時、夕刊は午後2時。1分でも過ぎれば追加や訂正はできず、結果が出てしまう。他社との競争に勝つため「迷ったら書け」との格言があるほど、先送りは「悪」だった。

まちづくりを取材するうち、時間軸の多様さに気づくようになった。企業経営と違い明確な評価基準が少なく、成果が出るのは数年後かもしれない。しかし、携わる人たちの熱気にしばしば圧倒された。

時の感覚はそれぞれだ。人生の単位で考えれば、締め切りはないともいえる。明日でもいいか。ゆったり構えると周りの光景も変わってくる。

- この記事に関するお問い合わせ先

総合トップ

総合トップ 組織から探す

組織から探す 相談窓口

相談窓口 お問い合わせ

お問い合わせ 行政サイト

行政サイト 移住定住サイト

移住定住サイト 子育てサイト

子育てサイト 観光協会

観光協会

更新日:2025年12月24日